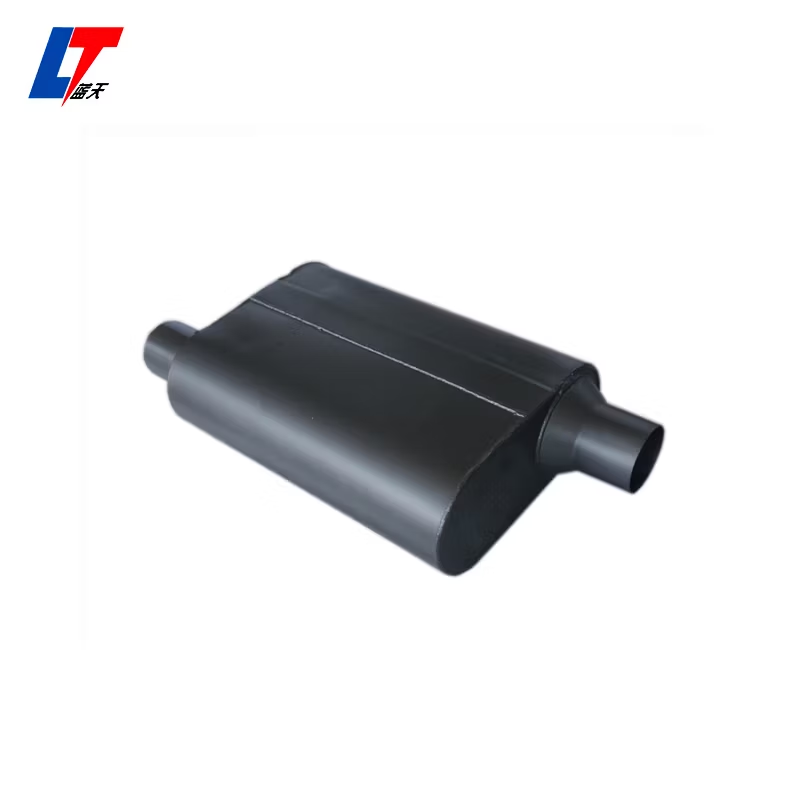

Erinnert an einen windschnittigen Rennwagen: Sessel Nr. 8219 von Erich Dieckmann.

Foto: GRASSI Museum für angewandte Kunst, Leipzig, Foto Christoph Sandig

Das Kunstgewerbemuseum erinnert mit einer großen Schau an den bedeutenden Möbeldesigner der Bauhaus-Ära – und an seinen Konkurrenten.

Berlin. Die geschwungenen Linien des Stahlrohrsessels Nr. 8219 erinnern an einen windschnittigen Rennwagen. Diese Inkarnation der Moderne kennt eigentlich jeder. Genau wie den schweren Clubsessel mit seinen markanten, eckigen Armlehnen.

Den Namen des Gestalters, Erich Dieckmann (1896-1944), kennt allerdings kaum jemand. Dabei war er neben Marcel Breuer der bedeutendste Möbeldesigner des Bauhaus’. Dass er über Jahrzehnte in Vergessenheit geriet, lag daran, dass er nicht an das Bauhaus nach Dessau ging. Und folglich nichts von dessen Strahlkraft abbekam.

Das dürfte sich jetzt mit der Ausstellung „Stühle: Dieckmann! Der vergessene Bauhäusler Erich Dieckmann“ im Kunstgewerbemuseum ändern. Rund 120 Möbel, Grafiken, Entwürfe, Zeichnungen und zeitgenössische Positionen würdigen den Gestalter erstmals seit mehr als 30 Jahren in einer großangelegten Schau.

Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dafür kooperieren das Kunstgewerbemuseum und die Kunstbibliothek mit der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt und der Burg Giebichenstein Kunsthochschule. Für Sabine Thümmler geht es denn auch darum, den prägendsten Gestalter des Bauhaus’ sichtbar zu machen. „Außerdem finde ich es wichtig, dass Dieckmann ein nachhaltiger Designer war, in heutigem Sinne“, betont die Direktorin des Kunstgewerbemuseums.

Wie sein größter Konkurrent Marcel Breuer experimentierte auch Erich Dieckmann mit Formen und Materialien. Bevorzugt hat er Holz. Er arbeitete aber auch mit Stahl. Und war ein Meister der Linie und des Umrisses. Früh entwickelte er kubische Typenmöbel, die vielfach kombinier- und ausbaubar waren. Zudem konnten sie früh kostengünstig in Serie produziert werden. Später kamen organische, geschwungene Designs hinzu.

Die Ausstellung besteht aus aus mehreren Teilen. Zuvorderst aus Dieckmanns Arbeiten. Viele der gezeigten Objekte gehören zum hauseigenen Bestand. Dazu kommen Kompositionsstudien, Aquarelle und Entwürfe zu Möbelstücken aus der Kunstbibliothek, die rund 1600 Objekte aus dem zeichnerischen Nachlass besitzt. Interieurs zeigen, wie sich Dieckmann das Wohnen vorgestellt hat.

Einerseits praktisch, wie der Mehrzweckschrank für ein Junggesellenzimmer beweist, gemacht für Kleider und Wäsche, aber auch mit seitlichen Regalen für Bücher. Andererseits formvollendet in Materialien und Design. Wie schon Dieckmanns erster Stuhl aus Holz von 1923, den das Kunstgewerbemuseum gerade erworben hat.

Die Sektion „Die Anderen“ präsentiert Exponate von Gestaltern, die wie Dieckmann zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gewirkt haben. Dafür konnte das Kunstgewerbemuseum mit Designobjekten von Mies van der Rohe oder etwa Marcel Breuers berühmtem, freischwingendem Armlehnstuhl „B 55“ auf den eigenen, reichen Fundus zurückgreifen. Eine gelungene Ergänzung und Einordnung Dieckmanns.

Ein weiterer Bereich zeigt Arbeiten von Studierenden der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, die sich intensiv mit Dieckmann beschäftigt und sein bevorzugtes Möbelstück, den Stuhl, unter dem Titel „Sitzen neu betrachtet“ in die Gegenwart entwickelt haben. Darunter der Stuhl „MQ1“ von Karl Schinkel, der mit Magerquark als natürlichem Proteinkleber innovative Nachhaltigkeit schafft. Erich Dieckmann hätte es sehr gefallen.